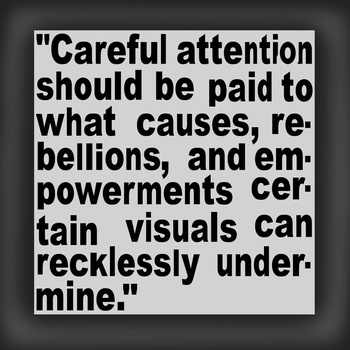

Zitat der Woche aus einem Artikel von William C. Anderson zur Problematik von medial konsumierter Gewalt, veröffentlicht auf hyperallergic.com am 01.06.2018.

1999 veröffentlichten die beiden Sozialwissenschaftler Luc Boltanski und Ève Chiapello ihr einflussreiches Buch "Der neue Geist des Kapitalismus". ( Eine kurze Einführung und Kontextualisierung der Kernthesen des Buches findet man in Rob Hornings aktuellem Essay auf spikeartmagazine.com ).

Nun hat Boltanski eine neue Studie vorgelegt, diesmal in Kooperation mit seinem Kollegen Arnaud Esquerre. "Bereicherung. Eine Kritik der Ware" heißt es und wurde in den vergangenen Wochen ausführlich im deutschen Feuilleton besprochen. Eine ausgezeichnete Rezension des Buches hat Kolja Reichert für FAZ geschrieben. Die Autoren führten in ihrer Analyse drei bisher eher getrennt betrachtete Bereiche zusammen, so Reichert: die Künste, die Luxusindustrie und den Tourismus. Zusammen würden sie eine "Bereicherungsökonomie" bilden, eine "Ökonomie der Vergangenheit", in der nicht mehr die Massenproduktion die höchsten Gewinne verspreche, sondern sammlungswürdige Einzelstücke und Erfahrungen. Die Werttheorie, die die beiden Autoren entwickelt hätten, unterscheide vier "Wertermittlungsformen": "[Die] Standardform (das Auto, dessen Gebrauchswert mit dem Alter sinkt), [die] Trendform (neue Mode mit schnellem Wertverfall), [die] Anlageform (Oldtimer oder Kunstobjekte, die sich in eine Geschichte einschreiben und Wertsteigerung versprechen) und [die] Sammlerform (Dinge, die man haben muss, weil sie mit einer bestimmten Geschichte verknüpft sind). Die letzteren beiden bestimmten zunehmend die Art, wie Waren lanciert und konsumiert würden: Die Kunst wird zur paradigmatischen Wertschöpfungsform", so Reichert.

Überraschenderweise eher verwirrend als erhellend sind die Interviews mit den Autoren, welche sowohl das Magazin Monopol als auch die TAZ aus Berlin geführt haben.

Kurzer Nachtrag zum "neuen Geist des Kapitalismus": Dessen fast schon karrikaturhafte Manifestation findet man in einem Stück Content Marketing, welches die Brillenmarke Ray Ban in Zusammenarbeit mit dem Medienunternehmen Vice produziert hat. Es handelt sich um ein Interview mit einer in Berlin lebenden Illustratorin, die eine "Sei einfach du selbst, sei kreativ, glaube an dich" - Plattitüde nach der anderen raushaut. So unangenehm wie exemplarisch, das Ganze.

Identitätspolititische Diskurse werden nicht nur in der Politik, sondern auch in der Debatte um Kunst immer einflussreicher. René Scheu greift in der Neuen Züricher Zeitung zu drastischer Rhetorik, um an seiner Einschätzung der Lage keine Zweifel aufkommen zu lassen: "Nur Schwarze können Schwarze, nur Frauen können Frauen verstehen. So funktioniert die neue kulturelle Apartheid" lautet die Überschrift seines Essays, in dem er sich gegen identitätspolitische Denkmuster wendet. Sie seien in vielerlei Hinsicht äußerst problematisch. Scheu schreibt: "Die eigene Gesellschaft stellt sich in dieser Logik als eine Ansammlung von kulturell geprägten Stammesgruppen dar. Kultur wird naturalisiert, damit die Menschen fein säuberlich durch gruppenspezifische Merkmale in Schubladen einsortiert werden können. Die Einteilung erfolgt in westlichen Gesellschaften für gewöhnlich nach den Kriterien von Geschlecht und Gender, sexueller Orientierung, Ethnie und Religion. […] An die Stelle des geteilten Gemeinsamen tritt das unantastbare Besondere, an die Stelle der Befreiung die Segregation". Identitätspolitik sei reduktionistisch, führe zu einer fatalen Kulturkampf-Logik und sei deshalb dringend zu überwinden. Die zentrale philosophische Streitfrage des Themas beantwortet Scheu folgendermaßen: "Die Kultur prägt uns zwar (zum Glück), aber eben (zum Glück) nicht total. Das Leben verläuft dialektisch: Die zentrale Frage ist nicht, wie mir geschieht, sondern, was ich aus dem mache, was mir geschieht." Sein Essay schließt mit einem bemerkenswert polemisch formulierten Ausblick: "Die Tage der kulturrassistischen Politik der «Alt-Left» (Hill) sind gezählt, die Widersprüche liegen offen zutage."

Hanno Rauterberg, Feuilletonist der Zeit, hat ein Buch mit dem Titel "Wie frei ist die Kunst? Der neue Kulturkampf und die Krise des Liberalismus" veröffentlicht. In einem Essay für sein Hausblatt erläutert er die Grundzüge seiner Argumentation: Die Freiheit der Kunst werde bedroht, jedoch nicht von Seiten der Kirche oder im Namen einer gesellschaftlichen Mehrheit, sondern von Kräften, "die sich selbst oft als links und progressiv begreifen und über Jahrzehnte für die Liberalisierung der Künste eingetreten waren." Rauterberg konstatiert: "Wichtiger als der Schutz des künstlerischen Werks ist der Schutz des Publikums vor den Zumutungen des Künstlers." Die gegenwärtige Krise der Kunst sei ein Symptom der Krise des Liberalismus. Wenn Freiheit als Zumutung und überwiegend als Unsicherheit wahrgenommen werde, schwinde die Legitimität der künstlerischen Freiheit.

Wie der MDR vor einigen Tagen berichtete, hat die Leipziger Galerie Kleindienst die Zusammenarbeit mit dem Künstler Axel Krause beendet, nachdem dieser auf seiner Facebook-Seite wiederholt die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert hatte und seine Unterstützung für die AfD bekundete. Im Interview mit dem MDR plädiert Hanno Rauterberg für eine Trennung von Kunst und Künstlerpersönlichkeit – tatsächlich habe die Galerie die Zusammenarbeit mit dem Künstler nicht wegen dessen Bilder beendet, sondern ausschließlich auf Grund seiner schriftlichen Äußerungen.

Fotograf Wolfgang Tillmans ist schon länger für sein politisches Engagement bekannt, welches sich vor allem auf die Erhaltung und Stärkung der Europäischen Union und deren liberalen Ideale konzentriert. Seine Strategien sind dabei nicht ganz unumstritten. Die Plakatkampagnen beispielsweise seien eher ein "preaching to the converted" und würden kaum jemanden dazu bringen, sich proeuropäisch zu engagieren, so ein beliebter Vorwurf. Im Interview mit der Zeit erläutert er die Gründe für sein politisches Engagement und verteidigt seine Strategien. Auf die Kritik an seiner Kampagne zur Bundestagswahl 2017 angesprochen, antwortet er: "Meine Kampagne richtete sich an Menschen, die nicht rechts wählen würden. Diese Gruppe, die immer noch die überwältigende Mehrheit der Gesellschaft bildet, wollte ich mobilisieren. […] Und als Antwort auf die damals geäußerte Kritik: Man kann nicht die Möglichkeit, dass das, was man tut, in irgendeiner Form auch falsch verstanden werden kann, als Grund dafür nehmen, überhaupt nichts zu tun."

Ein Pladoyer für eine unabhängige Kunstkritik hat die Chefredakteurin des Magazins Monopol, Elke Buhr, auf der hauseigenen Website veröffentlicht. Immer häufiger würden Großgalerien oder Auktionshäuser eigene Publikationen veröffentlichen und sogar über den Zeitschriftenhandel vertreiben. Die so verbreiteten Texte seien interessengeleitet und nicht mit der relativen Unabhängigkeit von Schriften zu vergleichen, wie sie beispielsweise in Kunstzeitschriften veröffentlicht würden. Meinungsvielfalt und Kritik seien existenziell für die Kunst. Auch die großen Player müssten ein Interesse an einer unabhängigen Kunstberichterstattung haben, denn: "wenn die Kunstpublizistik nur noch aus Auktionskatalogsprosa und 'Gagosian Quarterly' besteht, wird die Kunst so langweilig und berechenbar wie die nächsten Jahresverkaufscharts von Sotheby's und Christie's."

Warum es so wenige negative Ausstellungsbesprechungen gibt, versucht Charlie Markbreiter in einem Artikel für artspace.com zu erörtern. Vertreter veröffentlichender Instanzen würden positive Reviews bevorzugen. Meist seien sie kaum mehr von Pressetexten zu unterschieden. Eine mögliche Erklärung sei die Etablierung des Berufs des Kritiker-Kurators bzw Kritiker-Kuratorin, eine Theorie der Kritikerin Jennifer Allen. Schlicht aus ökonomischer Not heraus würden immer mehr Kurator*innen auch Kunstkritik betreiben und umgekehrt. "Discourse about art is now created simultaneously in exhibitions and their reviews by the same people," so Allen. Markbreiter schreibt: „A show’s curator and writer won’t be the same person, but they will likely know each other or at least have mutual friends. In a favor-driven economy, angering someone powerful––who you’ll also probably see at the next opening—is often too risky for a freelance writer or editor without health insurance." In kleinen Kunstszenen sei die Chance hoch, sich durch negative Kritik berufliche Nachteile einzuhandeln. Auch mache die werbebasierte Finanzierung der meisten Kunstpublikationen es nicht gerade leicht, kritische Artikel zu veröffentlichen – das Risiko, Anzeigenkunden zu vergrätzen, erzeuge Druck. Außerdem gebe es "schwarze Listen", auf denen man landen könne: Künstler würden Interviews verweigern, PR-Agenten die Kommunikation beenden.

Hito Steyerl ist nicht nur bekannt für ihre künstlerische Arbeit, auch ihre kunsttheoretischen Schriften werden international publiziert und besprochen. Hauke Ohls widmet sich in einem Artikel für den artblogcologne den museumskritischen Schriften der Künstlerin. „Steyerl [geht] nicht von dem musealen Idealbild der bewahrenden Institution kultureller Werte aus, sondern von einem Museum als 'Schlachtfeld', das inmitten einer kapitalistischen Verwertungsindustrie steht. […] Museen könnten ihre Rolle in einem 'industriellen Verbund' neu definieren, um dadurch wirtschaftliche Kreisläufe 'gerechter und nachhaltiger' zu machen. Dies würde bedeuten, nicht weiterhin die künstliche Position des 'Anderen' gegenüber dem neoliberalem Kapitalismus einzunehmen: Durch bewusste Reflexion der eigenen Situation ist es möglich, Gegenmodelle zu entwickeln", so Ohls.

Museen und andere Ausstellungshäuser beschäftigen sich immer häufiger mit der Frage, ob - und falls ja, wie - die aus heutiger Perspektive politisch und moralisch fragwürdigen Rahmenbedingungen eines Kunstwerks thematisiert werden können. Die Notwendigkeit einer solchen Kontextualisierung wird auch medial diskutiert. Ein Beispiel dafür wäre die Rezension der Ausstellung "Water, Wind, and Waves: Marine Paintings From the Dutch Golden Age" über niederländische Malerei zum Thema Meer und Schifffahrt in der National Gallery in Washington, welche Philip Kennicott für die Washington Post verfasst hat. Er kritisiert, dass die Kurator*innen der Ausstellung das Thema Sklaverei und Menschenhandel so gut wie ausgespart hätten. Die koloniale Vergangenheit der Niederlande sei allerdings elementar mit dem Goldenen Zeitalter des Landes verknüpft, welches eben durch die Ausbeutung anderer Länder ermöglicht wurde. Interessant sind auch die Kommentare unter dem Artikel, prallen hier doch auf typische Weise antiliberale und proliberale Meinungen scharf und völlig unproduktiv aufeinander.

Das Fine Arts Museums von San Francisco eröffnete vier Monate nach Beginn der #MeToo-Debatte die Ausstellung "Casanova: The Seduction of Europe" ("Casanova: Die Verführung Europas"). Aus heutiger Sicht würde man den Umgang Giacomo Casanovas mit Frauen in vielerlei Hinsicht als kriminell bezeichnen, als Vergewaltigung und Missbrauch von Minderjährigen. Cynthia Durcanin beschreibt ihn ihrem Artikel für artnews.com, wie das Kuratorenteam von Beginn an die problematische Ausgangslage wahrnahm und wie sie diskutiert und berücksichtigt wurde.